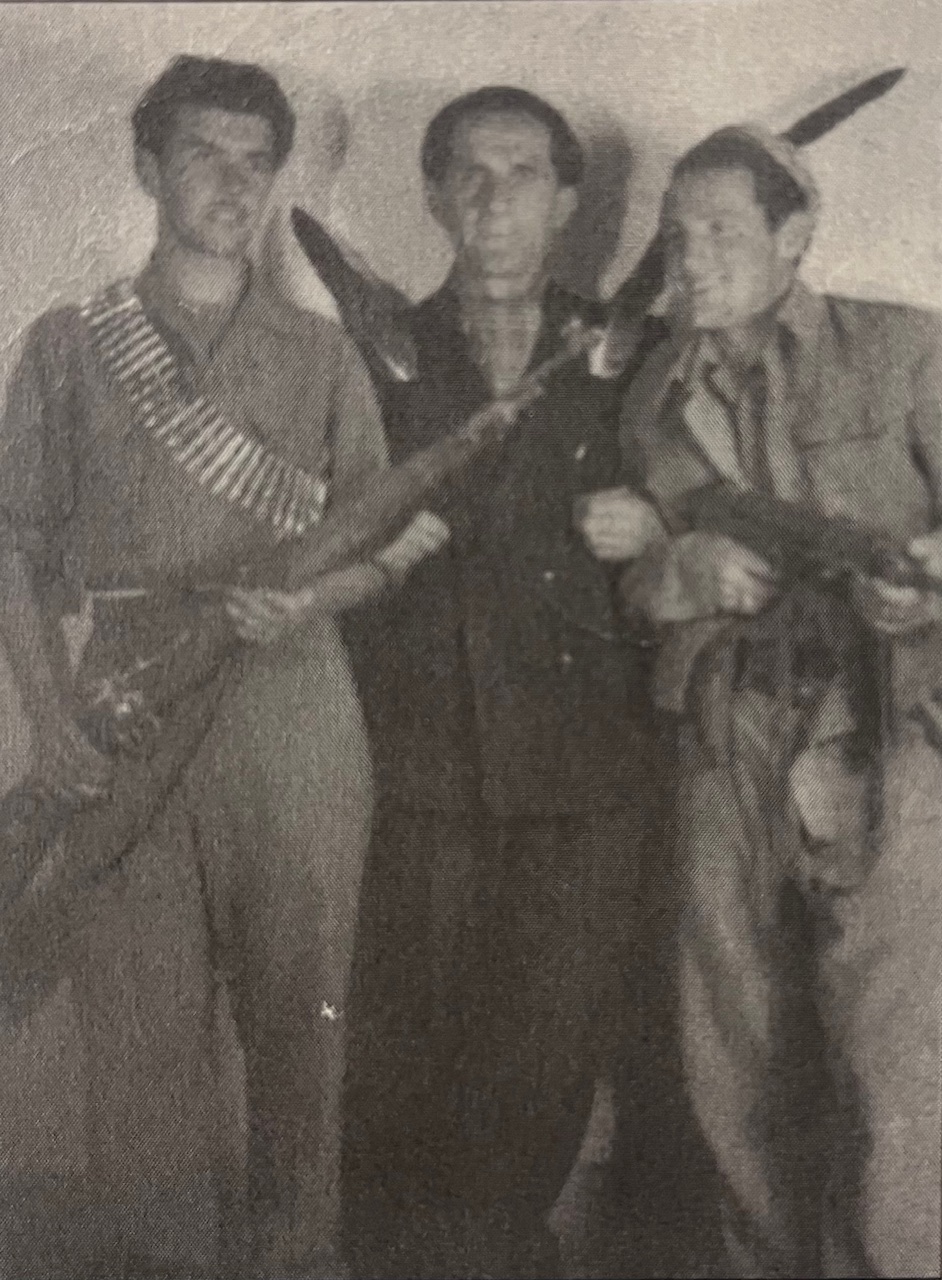

La sfilata della smobilitazione lungo le vie del centro di Piacenza e la consegna delle armi

Il 5 maggio 1945 il centro storico di Piacenza è teatro di un imponente corteo partigiano, immortalato da molte fotografie che segnano la memoria dell’evento: è la sfilata della smobilitazione, ultimo grande momento della Resistenza in armi. In una piazza gremita di persone, le tre Divisioni – la Piacenza, la Valdarda e la Valnure – sfilano, coi loro comandanti in testa, seguite da nuclei di sappisti in bicicletta. In piazza Cavalli, fra il palazzo Ina e la statua di Giandomenico Romagnosi, è eretta una tribuna “pavesata di bandiere tricolori, alleate e dell’Urss”, su cui trovano posto i rappresentanti della commissione militare alleata del Quartier generale del maresciallo Harold Alexander: il colonnello Alfred Bowmans, i maggiori Kemsley, Mc Intyre e Hibbs, i capitani Stephen Hastings e Brown, oltre al prefetto reggente avvocato Vittorio Minoja, al generale Roveda, al sindaco Giuseppe Visconti, al colonnello e comandante della XIII Zona Luigi Marzioli e al suo predecessore Emilio Canzi, al commissario politico delle Brigate Garibaldi del Veneto orientale, Amerigo Clocchiatti, e ai rappresentanti del Cln provinciale.

“La parata della vittoria […] fu in qualche modo disturbata dall'inaspettato arrivo di alcuni grossi camion appartenenti ad una divisione brasiliana che aveva appena dato il cambio agli americani. Più che altro i camion sembravano pieni di galline vive, presumibilmente venute in volo dal Brasile, e gli autisti, comprensibilmente frustrati per dover partecipare a questa cerimonia fuori programma, suonavano il clacson in continuazione. Ma nulla poteva offuscare l'euforia e l'orgoglio dei nostri partigiani durante la marcia” (S. Hastings, 1996). Il riferimento dell’aristocratico britannico riguarda l'11° Reggimento del Corpo di spedizione brasiliano in Italia che, con un battaglione di carristi rimane fino alla liberazione della città. Sono soldati della FEB (Força Expedicionária Brasileira), la Divisione di fanteria brasiliana, costituita alla fine del 1942 e aggregata al IV corpo d'Armata del generale Crittenberger della 5ª Armata di Mark W. Clark, partecipando attivamente alle operazioni di guerra della Campagna d'Italia tra il luglio 1944 e il maggio ’45 e scontrandosi con tredici grandi unità nemiche (tre fasciste - Divisione Italia, Divisione Monterosa e Divisione San Marco - e dieci divisioni tedesche). I 25.334 "pracinhas", quasi tutti volontari con varia estrazione sociale, – di cui 15.069 direttamente impegnati nei combattimenti – giunti in Italia in diversi scaglioni, sono comandati dal generale Joao Baptista Mascaren-has de Moraes.

A marciare, ripuliti e rivestiti dopo i mesi della guerra e della clandestinità, partendo dal campo sportivo di piazzale Genova, sono la Divisione Piacenza con il comandante Fausto Cossu, la Divisione Valdarda comandata da Giuseppe Prati e infine la Valnure, con in testa il comandante Pio Godoli “Renato”: chiudono il corteo le squadre di azione patriottica (Sap) con le biciclette e i cartelli recanti i nomi dei caduti in combattimento e un reparto della guardia di finanza. Tra di loro i medici, gli infermieri, le infermiere della Croce Rossa che hanno assistito durante i lunghi mesi in montagna i feriti, amici e nemici. Le fotografie che immortalano i gruppi che attraversano il centro cittadino non mostrano la presenza di donne partigiane – 495 su 9521 resistenti – facendo pensare che i comandi avessero preferito, come in quasi tutti i cortei della Liberazione, ordinare la massima discrezione per proteggere le combattenti e le staffette dalle accuse di immoralità e di promiscuità che spesso le riguardavano.

Tutte le divisioni sfilano lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli e via Cavour per raggiungere piazza Cittadella dove, sorvegliate da pattuglie della polizia militare alleata, consegnano le armi formando – come racconta il comandante di brigata Giuseppe Panni “Pippo”, “cumuli [che] crebbero, fino a diventare altissimi” (Panni 1978). Dopo la consegna delle armi, la sfilata ritorna in piazza Cavalli: qui la cerimonia prosegue con l’intervento del colonnello Alfred Connor Bowman, comandante regionale alleato e a seguire di Marzioli, Roveda e Clocchiatti.

La consegna da parte del colonnello Bowmans degli attestati e dei riconoscimenti a tutti i comandanti e partigiani presenti segna la conclusione della cerimonia istituzionale, ma non dei festeggiamenti. A confermarlo è proprio il maggiore Hastings: “Passammo un'ultima notte con i nostri amici partigiani. C'era molto da festeggiare: le canzoni delle montagne echeggiarono nella notte, canzoni nostalgiche, di ribellione, sacrificio e speranza".

Ma sono le parole che il comandante Fausto Cossu rivolge ai suoi partigiani quelle che aprono il senso del futuro. “Giovanotti, la guerra è finita, siete stati in gamba e siete diventati degli uomini, questa esperienza tenetevela nel cuore, vi aiuterà a essere forti nella vita e a sentirvi sempre uomini liberi. Ora l'Italia non ha più bisogno di gente col mitra in mano ma di meccanici, contadini, muratori, insegnanti, artigiani, ingegneri, commercianti, impresari, falegnami, architetti. Dunque, rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare, dobbiamo ricominciare da zero, c'è un impegno per tutti, specialmente per voi giovani”.

La fuga delle truppe nazifasciste da Piacenza attraverso il Po

Negli ultimi giorni d’aprile, sospinte dagli Alleati a Sud del Po, le truppe tedesche mettono in atto l'ordine di ritirata generale dato il 20 aprile dal generale Heinrich Von Vietinghoff-Scheel, comandante del Gruppo di Armate C, dopo che gli Alleati hanno tagliato la via Emilia minacciando l'accerchiamento delle truppe germaniche. Molti uomini vengono catturati o perdono la vita: a metà maggio del '45 solo 176.401 soldati dei 439.334 del Comando supremo Sud-Ovest avranno raggiunto l'Alto Adige.

A Piacenza, dal 24, rafforzati i posti di blocco con armi automatiche pesanti, fascisti e tedeschi hanno l'ordine di resistere per consentire ai reparti in ritirata da oriente di oltrepassare il Po, martellato dai bombardamenti alleati che hanno distrutto tutti i ponti: l’ultimo arduo ostacolo prima di guadagnare la via del Nord.

Dal 23 al 25 aprile 1945 i primi contingenti tedeschi riescono a superare il fiume, muovendosi soprattutto di notte per evitare gli attacchi aerei, sotto il controllo di sottufficiali della Feldgendarmerie, della Wehrmacht e della Kriegsmarine. Il passaggio del grosso delle forze armate tedesche avviene tra il 26 e il 27 aprile attraverso i ponti di barche e i traghetti, allestiti vicino a Parpanese di Castel San Giovanni, Valloria di Calendasco, tra Gerbido e Mortizza e Roncarolo.

Dietro di loro e se autorizzati dagli alleati germanici, attraversano i fascisti appartenenti alle strutture militari e di partito insediate sul territorio, a diverse Brigate nere di supporto e a quelle provenienti dalla centro Italia dopo la Liberazione e, dal febbraio del ’45, la 29° Waffen-Gren.Div.d.SS, Kampfgr. “Binz”, che costituisce, con circa 2500 effettivi, la maggior forza repressiva di tutta la provincia e alle cui dipendenze tattiche sono state poste le truppe nazifasciste territoriali. Tra il 25 e il 28 aprile il Kampfgruppe Binz controlla il passaggio del Po e il transito verso il Nord delle truppe tedesche in ritirata, che subito dopo segue con i soldati sotto la sua autorità.

Dal 26 mattina, mentre la radio ripete l'ordine di insurrezione generale, i responsabili del fascio locale si sono preparati alla fuga dopo essersi asserragliati a Palazzo Farnese e nelle vicine caserme di piazza Cittadella. Il Capo della provincia Alberto Graziani ha rifiutato le offerte di resa inviategli dal comando partigiano di zona. Secondo le testimonianze, il folto gruppo di fascisti piacentini che traghettano il 26 aprile sono “una colonna armata fino ai denti, dotata di autoblinda”. Oltre il Po, non trovano una situazione facile da affrontare. I paesi e le campagne del lodigiano, dove operano le formazioni locali della Resistenza e combatte anche la Brigata Oltrepò della Divisione Piacenza che aveva traghettato con alcuni barconi del Genio pontieri sottratti dai sapisti, sono investiti dal transito delle colonne in fuga. I rappresentanti dei Cln del basso lodigiano hanno già preso possesso durante la giornata dei municipi abbandonati dai Repubblicani, ma la situazione è molto difficile da governare. I tedeschi, che superano i paesi in lunghe colonne con mezzi e armi pesanti, vogliono procedere speditamente verso il Nord e risparmiare mezzi e munizioni: minacciano di bombardare le case per aprire trattative con i comitati partigiani e ottenere il rilascio dei prigionieri e il materiale requisito. I partigiani, seppur in situazione di minorità tattica, tentano in alcuni casi di ostacolarne le manovre. Frequenti gli scontri e il numero di feriti e di vittime è molto elevato anche al di là del Po: da 25 a 76 persone, a seconda delle ricostruzioni, escludendo i partigiani caduti in combattimento.

Cercando di infilarsi tra i tedeschi o subito in coda, don Nunzio Grossi di Casalpusterlengo testimonia di “un fortissimo gruppo di fascisti usciti da Piacenza [...] bene armato e dotato anche di autoblinda, ma in preda alla confusione e privo di comando unitario” che, in seguito ai mitragliamenti degli Alleati allertati dai partigiani, si disperde in piccoli gruppi. Il Capo della provincia di Piacenza, Alberto Graziani, viene fermato nel tentativo di fuga nei pressi di Fombio, dopo aver rifiutato un’estrema mediazione del religioso del paese. Consegnato ai partigiani piacentini sarà giustiziato presso il cimitero di Piacenza con altri undici fascisti il 1° maggio 1945 nei giorni della “resa dei conti”. Alcuni uomini e donne, liberatisi di armi, abiti e segni di appartenenza alla Rsi, si consegnano il giorno seguente con le mogli e le figlie dei fascisti in fuga al parroco di Casalpusterlengo per trovare rifugio presso l'Eca; saranno processati senza gravi conseguenze. Altri ancora riusciranno a raggiungere varie destinazioni al Nord. Il 27 aprile, il clima di esasperazione e vendetta causa invece la fucilazione davanti al santuario dei Cappuccini e alle finestre antistanti dell’Ospedale Bortolo e Angelo Rossi di Casalpusterlengo, dove sono ricoverati i tanti feriti dei combattimenti dei giorni precedenti, di un gruppo di quattro donne (due sono inoltre le disperse e tre le sopravvissute) del Servizio ausiliario femminile (Saf) di Piacenza e di cinque militari della X Compagnia di Sanità provenienti dall’Ospedale militare di Piacenza, catturati durante il tentativo di fuga da un posto di blocco partigiano. Il 25 aprile 1945, il Clnai aveva emanato l'ordine di insurrezione generale, che all'art. 2 istituiva i Tribunali di guerra in ogni Provincia, con il compito di giudicare i militari colti inadempienti all'obbligo di consegnare le armi e recarsi ai campi di concentramento, da considerare “ribelli passibili di morte” e da passare per le armi sul posto.

La rapida liberazione di Fiorenzuola

Mentre le colonne tedesche in ritirata si disperdono dalla via Emilia lungo le strade secondarie che portano agli argini del Po, un gruppo di partigiani, il 19 aprile 1945, entra in Fiorenzuola per saggiare la consistenza della presenza fascista. Negli scontri a fuoco che seguono, nel centro città, Alberto Eugenio Crenna viene ucciso e una giovane ferita da cecchini. Sempre il 19 aprile viene ripubblicato, dopo 22 anni di forzato silenzio, il bollettino parrocchiale “L’Idea”. Monsignor Luigi Ferrari, il direttore, è uomo di chiesa, molto popolare, con importanti e significativi trascorsi di antifascista, ispiratore del giovane martire Alberto Conni “Franz”.

Qualche giorno dopo, la mattina del 26 aprile 1945, la 62ª brigata “Luigi Evangelista” della Divisione Val d’Arda, attestata dalla sera precedente sulla via Emilia nei pressi di Alseno, muove lungo la strada statale 9 in direzione di Fiorenzuola, che ancora è tenuta da un presidio della Rsi, acquartierato in un caseggiato in località Ruota. È durante la marcia che avviene il primo incontro con gli Alleati dell'avanguardia della 93ª Divisione della V Armata.

I carri armati entrano a Fiorenzuola, sparano qualche colpo di cannone contro il presidio: immediatamente i fascisti si arrendono. Il partigiano Cesare Casaroli (Rodolfo) ricorda: "Fu un giorno memorabile, sia da un punto di vista storico che da quello umano. Tutta la gente riversata nelle strade ad applaudire le avanguardie dell'esercito alleato che avanzava in forze preponderanti verso nord; non era inconsueto assistere a momenti di generale euforia, attorno a qualche automezzo carico di truppa intenta a distribuire generi di conforto e sigarette alla popolazione che fraternizzava entusiasta; gli alleati trovarono la strada aperta anche grazie al nostro intervento e anche noi partigiani fummo portati in trionfo". Il distaccamento della 62ª brigata comandato da Guglielmo Marenghi “Aldemaro” è tra i primi a entrare in città. È formato in prevalenza da giovani fiorenzuolani ed è dedicato alla memoria del comandante partigiano Giovanni Molinari “Piccoli”, vittima di contrasti politici e militari nella Resistenza locale, considerato una figura eroica dell’antifascismo e della Resistenza. Nel dopoguerra verrà dedicata a lui e al fratello Carlo, ucciso dai fascisti nel 1921, la piazza principale del paese.

Il comandante delle formazioni partigiane in val d’Arda, Giuseppe Prati, descrive così quei momenti: "All'ingresso dei partigiani la cittadina dal cuore antifascista era impazzita dalla gioia. Già alle dieci una numerosa folla è in piazza e in mezzo ad essa la banda municipale che suona a pieno fiato “Bandiera rossa”. È il trionfo di “Tognetto” (Antonio Molinari), il vecchio irriducibile antifascista, socialista nel sangue, che nonostante l'età aveva affrontato i rischi e i disagi dei giovani della montagna. È acclamato sindaco e accompagnato al municipio dove gli vengono consegnate le chiavi e dove viene insediato” con nomina provvisoria del CLN. Verso le ore 11.00 l’arrivo degli Alleati e di altri contingenti partigiani dà il via alla festa: il comando della Brigata viene posto a Villa Cipelli a un chilometro circa a sud ovest del paese.

Antonio Molinari è confermato sindaco con le elezioni del 1946, dopo aver passato una serie di vicissitudini giudiziarie a seguito dell’esecuzione, da parte della folla (dopo un processo popolare nel maggio 1945), di un fascista, accusato di aver assassinato numerosi partigiani e di aver freddato, con un colpo di pistola, nel 1919, il nipote diciannovenne del sindaco. Da parte sua, “Tognetto” si adopera per impedire disordini e vendette, per far rinascere, da subito, la vita sociale ed economica del paese, per ricostruire edifici pubblici e infrastrutture distrutte dai bombardamenti, che avevano interessato soprattutto la ferrovia, il ponte e l’area produttiva della “Petroli d’Italia”.

I Partigiani e i Patrioti riconosciuti, nati o residenti nella città sull’Arda, sono oltre 200. Fiorenzuola lamenta 26 Caduti tra cui Pierino Boiardi (MAVM e MBVM), Tenente colonnello G.N. della Marina e poi consigliere militare delle divisioni partigiane, arrestato nel dicembre 1944 e deceduto a Mauthausen il 5 giugno 1945. Tra le donne fiorenzuolane da ricordare Gina Tanzi, farmacista partigiana, punto di riferimento della Resistenza in Val d’Arda.

I reduci dai fronti e dalla prigionia tornano a casa a partire da agosto 1945. Gli IMI sono circa 300. Rientra a Fiorenzuola anche Aldo Braibanti, protagonista delle SAP di Firenze, sopravvissuto alle torture della banda Carità.

Lo scontro di San Pietro in Cerro

Il 26 aprile la 141ª Brigata “A. Castagnetti” comandata da Franco Rovelli, supportata da reparti brasiliani ed americani vorrebbe tentare l’affondo per liberare tutto il territorio fino al Po, ma l’avanzata deve subire una battuta d’arresto a causa della presenza nei comuni rivieraschi dei tedeschi asserragliati in assetto di guerra e decisi a difendere gli attraversamenti che consentono loro di superare il fiume in piena e continuare la ritirata verso Nord. Nei giorni precedenti i presidi fascisti della Gnr sono stati cacciati da San Nazzaro, Caorso, Roncaglia, Chiavenna, Muradolo e Polignano, ma movimenti di corazzati tedeschi sono segnalati ancora a Caorso e un reparto bene armato e dotato di carri armati e cannoni staziona a Cortemaggiore. L’obiettivo delle forze partigiane – con la 62ª Brigata della Divisione Valdarda, attestata dalla sera precedente sulla via Emilia nei pressi di Alseno, e in partenza da Fiorenzuola con la 38ª - è infatti quello di attuare un piano di occupazione dei centri di Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, Caorso, San Pietro in Cerro e Villanova d’Arda con il compito di interrompere il traffico sulle strade che da Est portano a Piacenza.

La linea difensiva tedesca, costituita da circa 700 uomini dotati di cinque carri armati al comando del capitano Eduard Bittman, si allunga da Soarza fino a Mortizza.

Cortemaggiore, abbandonata dal presidio della Brigata nera il 22 aprile, è stata rioccupata quella stessa mattina: i tedeschi controllano tutte le vie di accesso al paese e prelevano 200 ostaggi per dissuadere i partigiani da ogni intenzione di attacco, rinchiudendoli nel cinema del paese. La Divisione tedesca, martellata da intensi bombardamenti alleati che durano diverse ore, riesce a fatica solo prima di sera a superare il Po, al prezzo di moltissime vittime. Rievoca quella che allora era una bambina di undici anni: “Io ricordo sempre tutti quei cadaveri trasportati dalla corrente del grande fiume, che non avevano un nome, senza una preghiera, senza una lacrima che li accompagnasse” (testimonianza di Maria Teresa Chiesa, E, Mariani, 2006). Le stesse scene si ripetono in tutti gli attraversamenti, come al traghetto con trazione a remi del Tinazzo di Monticelli, che ha una portata di 10 tonnellate, come a San Nazzaro e a Mezzano di Castelvetro.

Alle 18:00, quando il grosso di mezzi e uomini ha superato il fiume, gli ostaggi vengono rilasciati e incomincia il violento scontro con le forze partigiane e alleate. La battaglia notturna vede fronteggiarsi un reparto tedesco schierato a San Pietro in Cerro e nei pressi di Monticelli, Villanova e Caorso e le forze alleate alla periferia di Cortemaggiore, a cui si affiancano la 38ª e la 62ª Brigata della Valdarda partite congiuntamente da Fiorenzuola lungo la statale per Cremona. “Lo scontro fu immediato, rabbioso, gigante forse l’ultimo grande sussulto in cui si spegnevano sulla nostra terra venti mesi di duri combattimenti. Sulla sponda del Po, tra San Nazzaro e il ponte di Cremona, le due Brigate infliggevano nuove gravi perdite al nemico in fuga disordinata sulle acque tumultuose del fiume e rastrellavano numerosi prigionieri e abbondante materiale bellico” (G. Prati, 1994).

L’ultima sparatoria avviene nei pressi di San Nazzaro, dove un gruppo di tedeschi si è rifugiato per proteggere la ritirata di alcuni camerati; la maggior parte dei nemici rimasti sulla riva emiliana si arrende. Nelle prime ore del 27 aprile la 62ª e le forze alleate occupano Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Castelvetro, Caorso e Monticelli d’Ongina, con il fondamentale aiuto delle Sap – le Squadre d’azione patriottica – da sempre il cuore della Resistenza di pianura. Sono finalmente liberi i paesi rivieraschi dove fin dal primo dopoguerra il fascismo aveva imposto il proprio violento dominio e dove la Rsi e i tedeschi avevano mantenuto il controllo solo con la feroce repressione degli esponenti dei Cln e della Resistenza, attraverso i rastrellamenti della Polizia di sicurezza tedesca di Remo del Sole, l’incombente presenza delle SS di Michele Lombardo a san Giuliano di Castelvetro, le incursioni delle Brigate nere, tra cui quella di Cremona, del fanatico filotedesco Roberto Farinacci. Le numerose uccisioni di collaborazionisti nei giorni immediatamente seguenti alla Liberazione esprimono l’asprezza della guerra civile di queste zone e il doloroso effetto sui civili.

Dopo le battaglie, per tanti, invece, è arrivato il tempo della festa. Partigiani e americani provvedono a rastrellare i tedeschi e tutto l’equipaggiamento di armi e mezzi abbandonati nelle campagne: cavalli, armi, mezzi. “Nei giorni seguenti approntammo un’asta per la loro vendita ai contadini. – ricorda Cesare Casaroli della 62ª- Fu un giorno memorabile, sia dal punto di vista storico che da quello umano. Tutta la gente riversata nelle strade ad applaudire le avanguardie dell’esercito alleato che avanzava in forze preponderanti verso nord; non era inconsueto assistere a momenti di generale euforia, attorno a qualche automezzo carico di truppa intenta a distribuire generi di conforto e sigarette alla popolazione che fraternizzava entusiasta”. E un altro partigiano ricorda: “Non so descrivere le emozioni di quei momenti, ero euforico ma confuso, felice ma svuotato di energie, con una gran voglia di rivedere mia mamma ma con il timore che lei mi rimproverasse. La mamma Milia mi ha abbracciato forte, è stata in silenzio per qualche secondo, poi con una mano ha fatto il gesto di picchiarmi e mi ha detto nel dialetto parmigiano della Bassa: t’è mia pö da direm dal buzii, t’èva dit ca t’andèva a scondat dal zio Rico a Funtanlè e invece at s’è andè in montagna senza dirmal!” (Guai a te se mi dici ancora bugie! Mi avevi detto che andavi a nasconderti a Fontanellato dallo zio Enrico e invece sei andato in montagna senza dirmelo!)”

Nel periodo resistenziale, nei comuni di Monticelli, Caorso e Castelvetro hanno perso la vita 37 uomini e donne della Resistenza oltre a diverse centinaia di civili, 19 deportati politici e 3 ebrei, mentre 384 sono stati gli Internati militari sfruttati come lavoratori schiavi.

I combattimenti alla porta ovest della città e il concorso dei reparti americani e brasiliani

La direzione occidentale di marcia verso la città viene assegnata alla Divisione Piacenza di Fausto Cossu. L’8ª Brigata di Nico Rancati nella notte tra il 25 e il 26 aprile è a Casaliggio, dove il Trebbia è più facile da guadare, quando giungono improvvisamente due rombanti Spitfire, e uno, nonostante la stella bianca dipinta sul tetto, spara e colpisce in pieno un automezzo partigiano facendo esplodere le munizioni. A Gossolengo, raggiunta in mattinata, è allestito il Quartier generale della Divisione Piacenza. Alla presenza di “Fausto”, dei comandanti di Brigata Ludovico Muratori “Muro” dell’11ª, Enrico Rancati “Nico” dell’8ª e di Ginetto Bianchi e Orlando Vecchi, si determina il nuovo posizionamento di avanzata. L’11ª Brigata procede dunque fra Piacenza e Gossolengo, piazzando lenzuola bianche sui tetti per segnalare agli aerei che la zona è libera; a Quarto gli alpini della 7ª Brigata guidati da Cesare Annoni impegnano i tedeschi in una serie di scontri a fuoco alle porte della città, mentre altri scontri si verificano al Canale della fame e presso l’abitato di san Nicolò, dove perdono la vita due militi fascisti e l’addetto stampa della Prefettura di Piacenza, Andrea Rossi, riconosciuto e fucilato. Verso le 13:30 del pomeriggio gli uomini di Muratori incontrano una postazione difensiva tedesca al Belvedere: il medico Francesco Ricci Oddi, che accompagna il gruppo, tenta di indurre i tedeschi alla resa senza successo.

Nel pomeriggio, sotto a una pioggia battente, la I e II compagnia dell’8ª Brigata ed elementi della 4ª vengono accolti a sant’Antonio dalla popolazione festante. Da san Nicolò giunge un blindato seguito da un gruppo di soldati della 162ª Divisione Turkestan e della Rsi che sembrerebbe volersi arrendere, ma invece spara all’impazzata; alcuni partigiani si scaraventano in un canale di fianco alla strada, altri tentano di fuggire in direzione della ferrovia. Il brevissimo scontro termina con la ritirata del drappello nazifascista, ma si hanno ancora tre morti (Antonio Botti - medaglia d’argento al valor militare –, Giuseppe Corsi e un soldato turkestano) e due feriti.

Già dalla mattina, un ordine della missione alleata aveva raggiunto i giellisti della “Piacenza”, chiedendo di costituire una testa di ponte sulla riva sinistra del Po. A occuparsene sono i partigiani della 5ª Brigata guidata da Pippo Comolli: superato il Po, da San Nicolò raggiungono il Canale della fame nei pressi della polveriera (Pertite) sulla via Emilia Pavese, dove alle ore 9:00 incontrano un gruppo di carri armati americani. Alle 9:30 incomincia un furioso combattimento con le truppe tedesche asserragliate nello stabilimento militare che prosegue fino a sera. La tenuta nazifascista è strenua e ogni manovra di avvicinamento è ostacolata dai tedeschi che rafficano con una mitraglia da 20mm e illuminano i partigiani da bersagliare con il lancio dei bengala. Quattro i caduti dello scontro, oltre a due gravemente feriti, Bazzoni e Longhi: Domenico Dalla Fiore, Giovanni Taschieri, Remo Tamoglia, Francesco Possidenti. Nella giornata muoiono anche Giovanni Ferri, aggregato al comando della Divisione Piacenza, un russo, Gaspare Mamendorf, entrato nella Resistenza locale, come altri 500 disertori della Wehrmacht, provenendo dalle regioni meridionali dell’Urss e, nello scontro presso il traghetto di Calendasco con un reparto repubblicano, il garibaldino Carlo Agosti.

Quasi spettatori degli eventi rimangono gli americani. La 93ª Divisione proveniente dal parmense, dopo aver incontrato i partigiani, resta poche ore alla periferia di Piacenza, proseguendo poi verso l’Oltrepò pavese, mentre sopraggiungono il 135° Reggimento di fanteria della 34ª Divisione e l'11° Reggimento del Corpo di spedizione brasiliano in Italia, la FEB (Força Expedicionária Brasileira), la Divisione di fanteria brasiliana, che il 26 aprile riceve l’ordine di sbarrare il passo alle potenti forze nazifasciste in ripiegamento (148ª Divisione tedesca di fanteria al completo, una parte della 90ª Divisione Panzergrenadier e resti della Divisione fascista “Italia”): oltre 15.000 uomini giunti in ritirata dall’Appennino, decisi a combattere per la propria salvezza.

Il 27, mentre un carro armato americano e una pattuglia brasiliana perlustrano la direzione verso barriera Torino, due partigiane della Divisione - Teresa Triestini e Giovanna Passerini - che si avventurano in perlustrazione, vengono prese di mira dalla mitragliera che spara dalla torretta dell’Ina in piazza Cavalli. I partigiani dell’8ª Brigata avanzano in combattimenti sparsi di cascina in cascina: dalla cascina Perazzoli alla Biagina, e poi di nuovo al Quartier generale di Gossolengo in attesa dell’ordine finale di attacco. Ai vari avamposti partigiani attestati intorno alle mura cinquecentesche giungono finalmente squadre di sappisti, portando la notizia della ritirata dei tedeschi e dei repubblicani oltre il Po, ma informano anche che i cecchini fascisti si sono posizionati su tetti, abbaini, terrazzi, finestre. La città è quindi sgombra e più nulla divide i partigiani dalla loro meta. I sappisti, una quarantina di uomini in tutto, al comando di Piero Bettini, già presidiano l’arsenale, le centrali elettriche, il macello pubblico, i magazzini generali, l’officina gas e l’impianto idrico che viene sminato dagli ordigni piazzati dai tedeschi.

L’ordine di attacco previsto per le 13:00 viene superato dalla nuova situazione e così le Brigate sparpagliate fra Sant’Antonio e San Lazzaro muovono verso il centro, occupandolo fra le 7:00 e le 8:00 del 28 aprile 1945.

La liberazione di Castel San Giovanni

Il 24 aprile 1945, nel corso dell’avanzata verso la città, un gruppo partigiano appartenente alle Brigate della Divisione Piacenza, con il compito di scendere in città dalla val Tidone e liberare i paesi del settore occidentale, compie una ricognizione verso l’argine del Po nei pressi di Pievetta-Bosco Tosca, di fronte alla riva lombarda. I partigiani assistono stupefatti allo spettacolo impressionante della disfatta del “Grande Reich”, rappresentata dalla ritirata, a volte ordinata, altre caotica, delle stremate truppe della Wehrmacht, che devono oltrepassare il fiume, mitragliate e bombardate incessantemente dagli arei alleati, lasciando morti e feriti sul suolo che avevano occupato, mentre di qua e di là dal ponte di barche, ai piedi dell’argine maestro, si incolonnano “centinaia di autocarri, carri, panzer, auto, moto, autoblinde e truppe con carriaggi stracarichi” (testimonianza del partigiano Roberto Zambianchi). Vi sono alcuni piccoli scontri e scaramucce fra partigiani e tedeschi in fuga; un bombardiere alleato centra anche l'abitato di Parpanese, provocando la morte del partigiano Elio Rossi

Dal tardo pomeriggio, gruppi di partigiani stazionano lungo le strade per Borgonovo, Ziano e Vicobarone, in attesa degli eventi a Castel san Giovanni. All’alba del 25 aprile, così come altri importanti esponenti locali del fascismo repubblicano, il ferroviere Angelo Silvotti, segretario politico del Fascio e commissario prefettizio, abbandona il paese in treno diretto a Milano, dove successivamente viene arrestato. A fine guerra, Silvotti è processato dalla Corte d'Assise Straordinaria di Piacenza come delatore di antifascisti e colleghi ferrovieri e condannato a 5 anni e 5 mesi, successivamente amnistiati; la denuncia presentata alla Gnr, che aveva causato il saccheggio del magazzino del maglificio della famiglia Pesaro, non è invece ritenuta sufficientemente dimostrata dalla Corte, lasciando senza alcuna riparazione morale la persecuzione subita dalla famiglia ebrea dei Pesaro e la deportazione ad Auschwitz della figlia Tina.

È la 2ª Brigata della Divisione Piacenza ad attaccare il presidio fascista di Borgonovo, costringendo alla fuga i militi e a giungere Castel san Giovanni da questa direzione, con i partigiani guidati da Italo Molinari - molti castellani tra loro (Italo Tosca, Ugo Solari, Pino Zangrandi, Giuseppe Venerando, Gianni Gobbi, Vittorio Dubini, Carlo Carli, Venanzio Tosca, Giuseppe Guasconi, Luigi Gallotta, Mendes Molinari) -, mentre un altro gruppo, al comando di Dante Daturi ed Eliseo Castellani, arriva da via Malvicino e altri ancora scendono da via Montanara. Accolti da una folla festante per la liberazione del paese, i partigiani, armati di mitra, moschetti e pistole, attraversano il centro cittadino senza incontrare resistenze e convergono sul Municipio nel palazzo Pretorio, per sancire il passaggio di poteri dal fascismo alle forze della Resistenza. Qui li raggiungono gli esponenti del Cln, che da tempo si riunisce in clandestinità intorno a Carlo Augusto Guelmi, con esponenti dei partiti antifascisti e dei comandanti partigiani. Tra loro, i socialisti Vittore Fellegara, Giuseppe Mezzavilla, Carlo Maffi e Pietro Lapace, i comunisti Giuseppe Torretta, Giovanni Quesami, Vittorio Piva e Giovanni Cavallotti, i democratico-cristiani Franco Giacoboni, Giuseppe Gibertoni, Luigi Olivieri e Giacomo Mori oltre ad alcuni indipendenti come Enrico Panni e Franco Munari. I vigili del Fuoco issano una grande bandiera bianca sul campanile della Collegiata per festeggiare la liberazione di Castel san Giovanni.

Per i partigiani della 2ª Brigata l’impegno non è terminato: hanno l’ordine di spostarsi in direzione della pianura, verso Calendasco, per impedire ai tedeschi in ritirata anche più a Nord-Est l'attraversamento del grande fiume.

Le Sap proteggono le infrastrutture cittadine

Secondo il resoconto di Piero Bettini “Vladimiro”, ultimo comandante delle Squadre d’Azione Patriottica piacentine, “la S.A.P. ha fornito informazioni a chi di dovere sulle forze del nemico, armamento ed in particolare: notizie militari, notizie di polizia, notizie politiche e notizie sul morale delle truppe e autorità nazifasciste e loro misfatti. I sapisti hanno inoltre compiuto opere di sabotaggio contro le vie di comunicazione stradali, ferroviarie, fluviali e telefoniche, impedendone successivamente e più volte la riattivazione ed hanno lottato per evitare il rastrellamento di uomini da adibire forzatamente a lavori nell’interesse dei nazifascisti, e la requisizione da parte degli stessi nazifascisti di biciclette e bestiame”. Le Sap sono costituite per lo più da militanti comunisti – operai, impiegati - che operano nella clandestinità in città, continuando, finché la pressione repressiva e il proliferare delle spie lo rendono possibile, a svolgere il proprio lavoro nelle fabbriche e negli uffici. Nei primi tempi della lotta, sono i protagonisti del controllo dei comuni rivieraschi e del fiume, della costruzione della rete informativa che consente alle squadre volanti delle Divisioni in montagna di effettuare colpi di mano per il prelievo di armi e munizioni nei depositi cittadini, la guerriglia contro i convogli per i rifornimenti e la cattura dei nemici, i rapimenti per gli scambi con i compagni partigiani. Nella fase finale, oltre a proseguire l’impegno informativo, il loro ruolo è fondamentale per il boicottaggio dei preparativi di fuga e depredazione dei nazifascisti e la difesa delle infrastrutture cittadine.

A Piacenza, le Sap si costituiscono in un comando provinciale nel giugno 1944 e si strutturano in sette squadre operanti nelle zone rivierasche del Po sotto la guida di Dario Bianchera “Gim”. Dopo il rastrellamento del 26 settembre 1944 alla Baracca di Caorso, base operativa dell’importante nucleo Sap del colonnello Pietro Minetti, i sappisti riparano in montagna e vengono inquadrati nella 38ª e nella 62ª Brigata della Divisione “Val d’Arda. Nell’imminenza della Liberazione, le Sap vengono ricostituite al comando di Bettini e si organizzano in tre squadre, la “Alfredo Borotti”, la “Luciano Bertè”, che portano il nome di due dei tanti sappisti trucidati dai nazifascisti, e la “Oltrepò”. Negli ultimi giorni di aprile, mentre procede l’accerchiamento della città da parte delle tre Divisioni partigiane discese verso la pianura, le Sap proseguono la loro azione, riuscendo a distruggere e a danneggiare sei ponti, a interrompere più volte le linee telefoniche (in particolare la Piacenza-Bologna) e ad affondare numerosi barconi adibiti a traghetti. Ma il ruolo delle Sap risulta fondamentale anche nella difesa e nel mantenimento del patrimonio industriale della città: in quegli ultimi giorni, infatti, le squadre riescono a disattivare le mine poste dai tedeschi nell’Arsenale, nella società elettrica piacentina, nella centrale elettrica dell’Adamello, nell’officina del gas e nei piloni dell’alta tensione situati sulle sponde del Po. Il comandante Bettini sottolinea anche come “contemporaneamente altre squadre di sapisti della Guardia di finanza in collaborazione con le squadre di settore hanno preso possesso presidiandoli della Prefettura, della Centrale telefonica, Magazzini viveri e tessuti, depositi sale e tabacchi, evitando così la distruzione e atti di sabotaggio nei riguardi delle merci e dei locali da parte del nemico in ritirata e della popolazione civile”. In quegli ultimi combattimenti perdono la vita Carlo Alberici e Renato Gatti, entrambi della 38ª Brigata Sap, che nel pomeriggio del 26 aprile, in esplorazione lungo la Farnesiana per individuare i movimenti nemici, si imbattono in un gruppo di tedeschi in piazzale Veleia: vengono immediatamente fucilati.

Accordi tra partigiani e Alleati per la discesa al piano delle tre Divisioni

Nel piano nazionale per la Liberazione, il settore Nord Emilia ha il compito di tagliare la ritirata alle truppe nazifasciste: la Liberazione del piacentino non è una semplice discesa a valle delle formazioni, ma viene pianificata allo scopo, attraverso una non sempre facile collaborazione tra i Comandi alleati e le Divisioni partigiane. Nella notte del 23 aprile 1945, a Villa Colombo di Ponte dell’Olio, si svolge una riunione a cui partecipano i nuovi dirigenti del movimento partigiano indicati dal Comando Nord Emilia il 17 marzo 1945 - il comandante Luigi Marzioli “Marzi”, il vicecomandante Carmelo Giuffrè “Galvani”, Sergio Mojariski “Francesco” - e il maggiore Steve della missione alleata. Il Comando alleato ordina di attaccare e liberare Piacenza il giorno seguente. «Marciare immediatamente quella notte stessa, su Piacenza, non era possibile. Gli alleati non si erano probabilmente resi conto che i miei uomini avrebbero potuto trovarsi costretti fra la città fortificata, il Po e le colonne tedesche in ritirata. […] Non mi restò che addurre una impossibilità logistica. […] Galvani, forte della posizione presa dalla Valdarda, poté stilare nella tarda notte di quello stesso giorno e far firmare ai suoi superiori un ordine di operazioni che posticipava alla notte del 25-26 aprile la data di avvicinamento alla città» dichiarerà in un’intervista del 1990 il comandante della divisione “Val d’Arda” Giuseppe Prati. Il 24 aprile il Comando della XIII Zona dirama un ordine diretto alle tre Divisioni:

«In seguito agli ordini ricevuti e alle informazioni pervenute, si prevede che l’occupazione della città di Piacenza da parte delle forze partigiane è [sia] imminente e pertanto si dispone:

1) Il Comando della prima Divisione Piacenza provveda affinché l’8ª e la 1ª brigata marcino subito su due colonne rispettivamente su Gossolengo e Gragnanino: gli obiettivi devono essere raggiunti entro la notte dal 25 al 26 c.m.

2) Il Comando della Val Nure provveda perché le tre brigate raggiungano su tre colonne gli obiettivi di Ciavernasco, Settima, Podenzano collegandosi con la 1ª brigata della Divisione Piacenza

3) La Divisione Val d’Arda penetri su due colonne su S. Giorgio e Montanaro e disponga perché vengano saldamente presidiati Fiorenzuola, Cadeo, Pontenure, scopo proteggere dispositivo a sud da eventuali provenienze da est e ovest.

Siano controllate anche le provenienze da Pontenure spingendo l’occupazione verso Cortemaggiore, Chiavenna Landi e Muradello per eventuali movimenti sulla strada Cortemaggiore-Piacenza. Le suddette disposizioni siano attuate nella notte dal 25 al 26».

Il piano messo a punto dal Comando della XIII Zona è di accerchiare completamente la città prima dell’arrivo nella zona dell’esercito alleato al quale i partigiani devono congiungersi. La Divisione “Piacenza” assume quindi il compito di controllare la Via Emilia da Sarmato a Piacenza e di investire la città dal lato Ovest e Nord-Ovest. Contemporaneamente altri reparti partigiani devono raggiungere e oltrepassare il Po impadronendosi dei traghetti, ostacolare la fuga dei fascisti e la ritirata alle truppe tedesche che convergono dall’Emilia orientale nel Piacentino, ultima provincia della regione non ancora liberata. La Divisione “Val Nure” ha il compito di attaccare la città da Sud, mentre la “Val d’Arda” deve completare l’accerchiamento di Piacenza da Sud-Est a Nord-Est. Alle Sap è assegnato il compito di salvaguardare le fabbriche e gli impianti, snidare ed eliminare i cecchini, catturare il maggior numero di nemici. La strategia di Liberazione messa a punto viene rallentata dalla strenua resistenza su tutte le direzioni di attacco del Kampfgruppe Binz che cerca di tenere liberi per le truppe tedesche in ritirata gli accessi di attraversamento del Po. I partigiani combattono metro a metro sotto il fuoco nemico per evitare l’intervento dell’aviazione e il bombardamento della città ipotizzato dagli Alleati per risolvere le difficoltà dell’avanzata. 88 partigiani perdono la vita per salvare Piacenza da nuove e più gravi distruzioni.

L’ultima aggressione fascista

A causa dei continui attacchi partigiani, delle diserzioni di militi e dei nuovi ordini del Corpo d’Armata “Lombardia”, che prepara il ripiegamento oltre il Po, alla fine di marzo i tedeschi determinano di abbandonare la linea difensiva allestita in media collina, presidiata dagli uomini della 29ª Divisione Waffen SS del Comandante Siegfried Binz, alle cui dipendenze, per il controllo del piacentino, sono stati posti vari reparti della Rsi. Per fronteggiare i nuovi posizionamenti tattici e in previsione della discesa in pianura, in accordo con gli Alleati, i partigiani avanzano su alcuni avamposti al di là delle zone controllate. È così che matura, nell’area di azione della Divisione Piacenza, la decisione di occupare il castello di Monticello, posto in posizione favorevole a quota 600 metri tra la val Trebbia e la val Luretta. Dal 5 aprile giungono al maniero contingenti degli alpini della 7ª Brigata al comando di Cesare Annoni “Barba II”, della 11ª Brigata e, il 15 aprile, il comandante Ludovico Muratori “Muro” con alcuni compagni, in giro di ispezione. Anche quando il Comando divisionale, preoccupato della presenza dei nemici tutt’intorno, ordina il ripiegamento, i 32 uomini decidono di rimanere e resistere ad ogni costo, avendo preso accordi in caso di attacco con Lino Vescovi del distaccamento di Monteventano a 2 chilometri di distanza e sapendo di poter contare sul supporto dei compagni delle postazioni limitrofe. In vista dell’assalto, Binz ha posizionato i legionari sulle colline attorno a Rivergaro, nel castello di Montechiaro e dal’8 aprile sul monte Pillerone con armi pesanti.

L’attacco all’avamposto partigiano inizia prima dell’alba del 16 aprile, tra le 3:30 e le 4:30. Il castello è circondato da oltre 250 uomini agli ordini del capitano Fischetti: sono ufficiali e militi delle SS italiane - la 5ª Compagnia del battaglione “Nettuno”, rinforzata con squadre dotate di armi pesanti dell’8ª - e il battaglione “Mantova” della BN mobile “Enrico Quagliata”, con due carri leggeri del Gruppo Corazzato “Leonessa”. Posizionate le mitraglie in punti strategici, una pattuglia esplorante si avvicina all’ingresso venendo investita da bombe a mano lanciate dagli spalti. È l’inizio della battaglia, che durerà 7 ore e mezza. Sul castello si abbattono decine di colpi scagliati dai panzerfaust ma, appena la visibilità lo consente, le postazioni partigiane nel castello, vengono riallestite e collegate e i partigiani si difendono tenacemente, sparando dalle feritoie create nelle imponenti mura e dalla torre campanaria sugli attaccanti che tirano a carponi anche dai prati sottostanti. Alle 7:00 circa giungono gli uomini del “Valoroso”, e, da Scarniago e san Giorgio, quelli della 3ª Brigata “Paolo” che premono alle spalle degli assedianti. A nulla servono le bombe incendiarie che danno fuoco ai fienili attorno al castello e un rinforzo di militi con una pesante mitragliatrice. Alle 10:00 inizia il ripiegamento dei nazifascisti che lasciano sul campo molti soldati mandati a morire inutilmente, come attesta il rapporto della 29ª Divisione Waffen SS che, a seconda delle fonti partigiane, sottostima fortemente le vittime avversarie: “Il nostro attacco su Monticelli [recte: Monticello], circa 7 Km ad ovest di Rivergaro è impattato contro una forte resistenza. Dopo un intenso scambio a fuoco, il nemico, nonostante i nostri contrattacchi, ha respinto le nostre forze. […] Perdite della giornata: 18 morti, 30 feriti, 10 dispersi. Perdute anche due mitragliatrici”. Purtroppo, è molto pesante anche il contributo di sangue tra le file partigiane. Perdono la vita nel violento scontro: uno dei personaggi mitici della Resistenza piacentina, il comandante della 9ª Brigata della Divisione Piacenza Lino Vescovi “Valoroso”, il commissario della 7ª Brigata Luigi Cerri “Gino”, il giovanissimo Carlo Ciceri di 17 anni della 9ª e il carabiniere Aldo Passerini della 3ª.

Gli ordini alle Divisioni piacentine e gli attacchi partigiani

È il 5 aprile 1945 quando gli alti comandi alleati inviano al maggiore Stephen Hastings a capo delle missioni angloamericane un ordine operativo destinato alle Divisioni piacentine per incrementare le posizioni belliche e apprestare l’arrivo degli Alleati: “seguente ordine generale Clark rpt Clark est diretto at formazioni vostra zona […] attaccate tutte colonne presidi accampamenti nemici […] fate tutto quanto possibile per impedire movimenti nemici su principali linee comunicazione […] fare uso di campi minati et depositi specialmente depositi munizioni e carburante […] tagliate linee di comunicazione rpt comunicazione et se possibile distruggete stazioni radio nemiche […] completate particolari piani anti sabotaggio tedesco et preparatevi at metterlo in azione”.

Lo scopo è la preparazione dell’attacco su Piacenza in vista del crollo della linea Gotica e l’inizio dell’offensiva finale.

Nel Piacentino le forze nazifasciste al comando del Kampfgruppe Binz, ora 29ª Divisione Waffen SS, articolano un nuovo schieramento difensivo: lo spostamento del comando da Rivergaro a Piacenza, il rafforzamento dei presidi all’imbocco delle valli e quello della linea Travo-Settima-Podenzano, Lugagnano-san Giorgio, Fiorenzuola-Carpaneto per fermare l’attacco alleato proveniente da Parma.

L’ordine del 5 aprile viene preso alla lettera da Cesare Rabaiotti “Il Moro”, a capo di una “squadra volante” della Divisione Piacenza che attacca la grande polveriera di Co’ Trebbia, controllata dalle truppe tedesche e a soli tre chilometri dalla città, nel comune di Calendasco. L’assalto avviene alle 10:00 del mattino del 6 aprile: il “Moro” e i suoi uomini riescono a raggiungere e neutralizzare alcune postazioni difensive lungo il perimetro della polveriera, senza che la guarnigione si accorga di nulla. Il gruppo di partigiani si introduce in una stalla adiacente: è lì che avviene il primo scontro a fuoco con due soldati tedeschi che porta alla morte di Alfredo Valla della 1ª Brigata e al ferimento dello stesso Rabaiotti. Il combattimento prosegue per oltre un’ora: i partigiani bombardano la stalla e sparano alcuni colpi di panzerfaust contro una casamatta nella quale si trova il corpo di guardia, che viene seppellito dal crollo. L’attacco, che si conclude con il rientro alla base delle truppe partigiane dà il via, come uno squillo di tromba, a una serie di assalti vittoriosi contro i presidi. Con colpi di mano e azioni a distanza, i partigiani in val Nure e val Trebbia disturbano le pattuglie e le colonne nazifasciste per impedire infiltrazioni. In val d’Arda muovono contro Castell’Arquato, Vigolzone, Carpaneto, Ponte dell’Olio, il 12 entrano a Gropparello che viene contesa fino al 18, quando il Corpo d’Armata tedesco “Lombardia” dichiara Festung, Fortezza, la città di Piacenza e l’SS-Obersturmbannführer Siegfried Binz decide di far ripiegare i suoi uomini sulla linea fortificata lungo il Nure, man mano che partigiani e truppe americane e brasiliane avanzano e gli aerei sostengono l’offensiva mitragliando e bombardando le postazioni e le vie di fuga dei nemici.